新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2026年も皆様の毎日がより安心で快適なものになるよう

「聞こえ」のサポートに取り組んでまいります。

さて、2026年は午年。

馬の特徴の一つが前後左右に「自由に動く耳」です。

馬の耳は前後左右に大きく動き、わずかな音の変化も逃しません。

興味がある方向に耳を傾けたり、不安を感じると後ろに倒したりと、

耳は馬にとって大切な情報取集のアンテナです。

言葉を持たない馬にとって「聞こえ」は生きるために欠かせない感覚なのです。

私たち人間のコミュニケーションも「聞くこと」から始まります。

相手の言葉を正確に聞き取れることで、表情や気持ちの変化にも気づきやすくなります。

一方で、聞こえにくさを我慢してしまうと、会話を避けたり、相手との距離を感じてしまうことも少なくありません。

補聴器はただ単に「音を大きくする道具」ではありません。会話を楽しむこと、外出時の安心感、家族や周囲とのつながりを支えるための大切なパートナーです。

馬が耳を使って周囲と繋がっているように、私たちも「聞こえ」を整えることで人とのつながりをより豊かにすることができます。

午年のスタートにあたり、

「最近、聞き返しが増えたかも」

「テレビの音量が大きいと言われる」

など気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

私たちは新しい1年がより心地のよいコミュニケーションに満ちた年になるよう、

一人ひとりの不安に寄り添いながら聞こえのサポートのお手伝いをしてまいります。

情報の出典・参考文献

- 日本獣医学会編『動物行動学入門』

- McDonnell, S. M. The Equid Ethogram: A Practical Field Guide to Horse Behavior

- 厚生労働省 e-ヘルスネット「加齢性難聴について」

- 日本補聴器工業会 公開資料

このブログが掲載される12月25日はクリスマス、街はイルミネーションで明るく輝き、いい子にしている子供たちにはサンタクロースからのプレゼントが届くことでしょう。いい子にしている大人にもプレゼントが欲しいです。心はまだ子供のままです。

サンタは鈴を鳴らしながらトナカイのそりに乗って世界中を駆け回ります。

♪ジングルベル ジングルベル 鈴が鳴る♪

…え? 鈴の音が聞こえない?

それは、難聴かもしれません。

https://kikoe8030.jibika.or.jp/

日本耳鼻咽喉科学会が2024年9月から「聴こえ8030運動」の啓蒙活動を本格的に行っています。これは80歳で30dB(ささやき声が聞こえる聴力・または補聴器をした状態で30dBの聴力)を保ちましょうという国民啓発活動のことです。 音が聞こえない場合は、難聴が年齢よりも早く進んでいる疑いがあります。

こちらのページには簡単なセルフチェックなども行えます。難聴は単に聞こえないだけではなく、生活そのものに大きな影響をあたえます。この年末にご家族で聞こえのチェックをするのはいかがでしょうか。来年もより良い聞こえで元気に過ごしたいですね。

平素より秀電社をご利用いただき、誠にありがとうございます。

年末年始休業は下記の通りとなります。

【山形本店・米沢店・酒田店・鶴岡店】

2025年 12月31日(水)~2026 年1月4日(日)

【あかねヶ丘店】

2025年 12月28日(日)~2026 年1月4日(日)

新年は、全店1月5日(月)9時から通常営業いたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

冬の寒さも厳しくなり、風邪や感染症が流行してきていますね。

今年は日本全国でインフルエンザの感染者数が非常に多いようです。

インフルエンザの症状による合併症で、急性中耳炎になってしまう事もあるそうです。

免疫力が低下した後に、鼻やのどの細菌が耳管を通って中耳に入り、炎症を起こす事があります。

子どもは大人と比べて耳管が太く短く水平に近い構造で、耳管に細菌が入りやすい為、一般的には子供の発症が多いようですが、大人も発症する場合があります。

《急性中耳炎の症状》

・耳の痛み

・耳のきこえにくさ(詰まった感じ)

・耳だれ

・発熱

などがあります。

症状が続くようであれば、必ず耳鼻咽喉科等を受診してください。

また、鼻水はすすると耳管に細菌が入り込みやすくなってしまう為、片方ずつ優しくかむようにしましょう。

2025年11月15日~26日の期間で開催されております東京2025デフリンピック。

耳が聞こえないアスリートのための国際的なスポーツ競技大会です。

100周年となる同大会は今回が日本での初開催となります。

今回またとない機会と思い、休暇を利用して同大会のボランティアとして参加しました!本記事ではその際の雰囲気をちょっとでもお伝えできればと思います。

東京2025デフリンピックは一部種目を除きほとんどの競技は東京都で開催されております。私が参加したのは福島県楢葉町のJヴィレッジで開催されました「デフサッカー」の大会運営のボランティアスタッフとして活動してきました。

◆デフサッカーについて

「デフ」とは英語で「deaf(聞こえない人、聞こえにくい人)」という意味で、ろう者(デフ)サッカーとは、聴覚障がい者のサッカーであり、競技中は補聴器を外すことが義務付けられていることから「音のないサッカー」の愛称で呼ばれています。ピッチ上ではアイコンタクトや手話でコミュニケーションを取っています

難聴の程度に個人差はあれど、競技中は補聴器などを外してプレーを行うため、通常のサッカーと同じ笛の合図だけでは不十分です。そのため通常のサッカーとは異なり主審もフラッグを持って笛とフラッグの2つの合図で試合をコントロールします。

(↑フラッグで合図を送る主審)

また上記写真には写っていませんが、今回のような国際大会ではゴール裏にもフラッグを持ったレフェリーが立ちます。主審、副審と合わせて計5名のレフェリーによって、選手たちが試合の状況を多方向から確認できる体制となっていました。

ただそれ以外の部分は通常のサッカーと全く同じルールです。選手の方々の動きも激しく、迫力のある試合ばかりでした。会場内ですれ違った海外選手の体格にも圧倒されました(笑)

試合中にコーナーキックなどのセットプレーでは選手同士が手話やハンドサインで攻撃を組み立てる姿も印象的でした。

またスタジアム内には電光掲示板が多方向に設置されていました。

写真の画質が悪く文字が潰れてしまっていますが、会場アナウンスの内容が字幕で視覚情報としても分かるように配慮がされていました。

(↑仮設の電光掲示板)

実際に活動を通してみて、アスリートの方々はもとより、一緒にボランティアを行うスタッフの中にも、ろう話者の方や、手話をメインにしながら口話でもやり取り可能な方など、さまざまな方と接する機会があり貴重な経験となりました。

正直なところ普段私たちが店頭での主な業務として応対する時とは違い、手話でのやり取りを求められる状況も多く、もどかしいと感じるような場面がたくさんありました。

しかし、覚えたばかりの拙い手話や様々なコミュニケーションツールを駆使して、曲がりなりにも意思疎通ができた時には、月並みな言い方ですが最終的には伝えようとする気持ちが大切だとも感じました。

東京の会場では入場規制がされるなど、これまでなかなか認知される機会が少なかったデフリンピックが注目を集めた大会でもあったようです。

聴覚に関することを扱う業界にいるので、こういった競技があることを少しでも多くの方に知ってもらい、世間での認知度が高まっていってほしいなとも感じました。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

長文、失礼しました。

今週11月15日(土)から11月26日(水)まで東京2025デフリンピックが開催されます。

1924年パリで第1回デフリンピックが開催されてから今年で100周年記念大会となり、また日本では初開催となります。

デフリンピック=耳の聴こえないアスリートのためのオリンピック

デフ(Deaf)とは、英語で「耳が聞こえない」という意味で、デフリンピックは国際的な「きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック」となります。

オリンピックと同じように4年に1度、夏季大会と冬季大会がそれぞれ開かれます。ルールはオリンピックとほぼ同じですが、耳の聞こえない人のために様々な工夫がされています。

パラリンピックとデフリンピックの違い

パラリンピックもデフリンピックも障がい者のスポーツ大会ですが、参加できる人が違います。パラリンピックは身体障がい者を対象としており、聴覚障がい者の競技種目はありません。聴覚障がい者はパラリンピックに参加できないのでパラリンピックとは別にデフリンピックが開催されています。

「耳」が聞こえなくても「目」でわかる方法“視覚的保障”

デフリンピックでは全員が補聴器を外して競技に臨みます。その中でパフォーマンスを発揮するために、デフリンピックでは『音』ではなく『目』でわかる工夫がされています。例えば、陸上競技や水泳競技のスタートの合図にはフラッシュランプが使われ、サッカー競技等ではフラッグや手を上げて選手に知らせたり、オリンピックやパラリンピックでは見られないような「視覚的保障」が徹底されています。

東京2025デフリンピックが開催されることで認知度は増加傾向にありますが、2025年5月に行われた調査ではパラリンピックの認知度が約95.5%だったのに対し、デフリンピックの認知度は約38.4%でした。

パラリンピックより歴史は長いにもかかわらず、これまで日本で開催されたことがなかったことや、テレビやインターネットなどメディアで取り上げられることが少なかったことなどが、認知度が低い理由として考えられています。

最近になってデフリンピックに関する話題を耳にする機会も増えてきましたが、この機会にデフリンピックや選手の活躍に注目してみませんか。

東京2025デフリンピック公式サイトはこちら

最近は寒く感じる日も増え、着々と冬が近くなっているのを感じます。

寒くなると、補聴器の電池持ちが悪くなったと感じたことはないでしょうか?

実は、補聴器の電池は冬場に弱い特性があります。

今回は、これからの時期に向けて

補聴器の電池がより長持ちするためのポイントをお伝えいたします。

〇補聴器を乾燥ケースにしまう際は、電池を外す

補聴器の電池の多くは、空気亜鉛電池が使用されています。

空気亜鉛電池は「乾燥」に弱いため、乾燥ケースの中には入れず

ケースの蓋の上など別の場所に置くようにしましょう。

〇ストーブなどを使用したら換気をする

空気亜鉛電池は「二酸化炭素」に弱いため、

冬場に長時間ストーブを使用した場合などは換気をおすすめします。

*電池を入れたのに反応がない

補聴器の電池は、電池についているシールをはがすことで放電が始まります。

冬場は寒いため、電池の反応が悪い場合があります。

シールをはがしてから、1分ほど手で温めてから使用すると

改善する場合もありますのでぜひお試しください。

最近は、充電タイプの補聴器も増えてきています。

気になる方は、お店のスタッフへお気軽にご相談ください。

いつも秀電社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

申し訳ございませんが、社員研修のため、

10/25(土)午後(12:00~) 全店臨時休業とさせていただきます。

午前は12:00まで営業いたします。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

秋の気配が日ごとに深まってまいりました。

温かい日と寒い日が入り混じるこの季節、お身体にはくれぐれもお気をつけください。

さて、今年の夏も猛暑が続きました。

補聴器にも汗・汚れ等が付着し、故障の原因に繋がりかねません。

当店では、大切な補聴器を末永くご使用いただけますよう、

定期的なクリーニングをお勧めしております。

~クリーニングの内容~

・顕微鏡を用いた細かい汚れの確認

・専用バキュームによる汚れの除去

・真空装置による機器内部の強制乾燥(技能者が必要と判断した場合)

・表面の皮脂汚れ等のお掃除

・UV除菌装置による補聴器の除菌

・超音波洗浄機による細かい汚れの除去(イヤモールドをご使用の場合のみ)

合わせて補聴器が正しく動作しているかの性能点検も行います。

クリーニングの料金は1台1,100円で行っております。(税込)

お気軽にお問い合わせくださいませ。

「補聴器って小さいほど失くしやすいんでしょ?」

補聴器のご相談の中でこういった質問をされることがあります。

たいていの場合、ご相談者様の知人のお話などを参考にされていることが多いのですが、補聴器の大きさに関わらず何も気にせず適当に扱ってしまえば失くしてしまう確率も高くなり、気を付けて管理していけば失くさず上手に扱っている方もたくさんいるということは想像に難くないと思います。

せっかくご購入いただいた補聴器を紛失してしまった…そんな悲劇を起こさないためにも取り扱う上で気を付けてほしいポイントがいくつかあります。

① 保管場所を決める。

補聴器の購入時には収納用の携帯ケースや、乾燥用のケースなどが付属してきます。耳から外した後に適当な場所に置いてしまうと「外したところまでは覚えているんだけど、、、その後どこにいったか分からなくなった」なんていうことにもなりかねません。補聴器の置き場所や保管するケースなどを決めて管理していただくことが大切です。

(写真:補聴器保管用の収納ケース)

② 耳の形に合わせる。

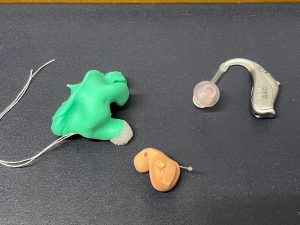

お耳の中はS字状に曲がっており、穴の大きさや形も千差万別です。また、補聴器の形状にも「耳あな型」「耳掛け型」「ポケット型」などいくつか種類がございます。

補聴器と耳の形が合っていないと、装用中に耳栓が外側に抜けてきやすく不安定です。既製のゴム耳栓がフィットする方もいますが、うまく合わない方もいらっしゃいます。

その場合にはお耳の形に合わせて作製するオーダーメイドの「耳あな型補聴器」だとご自身のお耳の形にピッタリ合うので装用にも安定感があり安心です。

(写真:左・印象材で採取した耳型、中央・オーダーメイドの耳あな型補聴器、右・耳掛け型補聴器)

③ 紛失防止用のチェーンを付ける。

お耳の状態によっては前述②のオーダーメイドの「耳あな型補聴器」が向いていない方や作製できない方などもいます。そんな方にはイヤチェーンという紛失防止用のチェーンを付けることもできます。

片耳装用を一例にすると、下記の写真のようにチェーンの一方を補聴器に固定してもう一方にあるクリップを首元の衣類に挟むことで、文字通り“肌身離さず”装用できて、万が一、耳から外れてしまった際にもそのまま見失ってしまうというリスクは少なくなります。

(写真:耳掛け型補聴器に取り付けたイヤチェーン)

上記のような管理方法や対策を行うことで、紛失のリスクはかなり軽減できるかと思いますが、完璧とまでは言い切れません。ご自身の耳の一部として聞こえを補ってくれる補聴器を大事に扱っていくんだという気持ちも大切かと思います。

現在、補聴器をお使いの方も、これからお使いになる予定の方も、今回ご案内した内容を参考にしていただければ幸いです。